Texte : Rascal

Le Road Trip, c’est mon trip !

Dans son infinie bonté à mon égard, notre oubmèstre vient de me transmettre un DVD de film de varappe, intitulé « Crossing Lines ». Je ne me pencherai pas sur la qualité cinématoraphique de la bête, une chose que je n’avais pas vue depuis « Le Retour des Morts-Vivants 2 », quoique dans ce dernier, il y avait au moins un peu de second degré et quelques dialogues marrants (1) . Dans « Crossing Lines », point. Mais là n’est pas le sujet du jour. Car Crossing Lines reprend, de manière largement aussi laide que d’habitude, un thème légendaire de la varappe à mains nues : le voyage routier, ou « Road Trip ».

Cela nous vient de loin, d’Edlinge tout nu dans son camping-car à Tonio Lamiche autour de l’Europe, en passant par Glowacz « around the world », et ça continue, avec tous ceux qui partent avec des concepts variés, la « sensibilisation des peuples visités à la protection de l’environnement » n’étant pas le moindre.

« Stefan Glowacz et Glande Mover partent se promener ensemble ».

Faut avouer que là, les peuples visités ne peuvent être que sensibilisés…

Voyage ou transport ?

Qu’est-ce qu’un trip ? Litterallement, un voyage, et dans notre cas, un voyage au fil des sites d’escalade, généralement sur un temps plutôt long, généralement sur une distance respectable. Je sens déjà venir les posts indignés sur le forum (« Rascal joue sur les mots », etc…), mais tout de même… Quelle est la différence entre le « voyage » et le « transport » ? Si on en croit la longue tradition des voyageurs, de Marco Polo à Nicolas Bouvier, l’intérêt du voyage se situe dans ce qui se passe entre un point A et un point B, en eux-même assez peu importants. Dans le transport, on part de A, on arrive à B. Un voyage, c’est un riche chemin. Un transport, c’est un moyen de joindre des points.

Dans ce cadre, le « bloctrip » s’apparente finalement assez peu à du voyage, mais se résume plutôt à une collection de lieux à visiter, entre lesquels il faut se transporter d’une manière si possible intelligente.

Parmi les solutions disponibles, vous avez le camping-car, avec l’option, comme dans Crossing Lines, de faire un film de camping-car avec des aventures de camping-car (Johnny conduit le camping-car, Tom bronze sur le camping-car, les blondes à forte poitrine aiment le gros moteur du camping-car, …). Il y en a qui aiment. Mais le camping-car n’est pas l’escalade, et un film de camping-car n’est pas un film d’escalade.

Si ce que je souhaite, c’est faire de l’escalade, je peux donc me dire que ce qui compte, c’est la grimpe, et que le transport n’est guère qu’un moyen, qui se doit d’être efficace, agréable, et financièrement optimisé. Chacun est bien entendu libre de choisir ce qu’il veut, mais ça ne fait pas de mal de connaître toutes les conséquences, plus ou moins visibles : financières (plus ou moins cher), temporelles (plus ou moins rapide), environnementales (plus ou moins polluantes), sociales (coût social, nuisances, etc.).

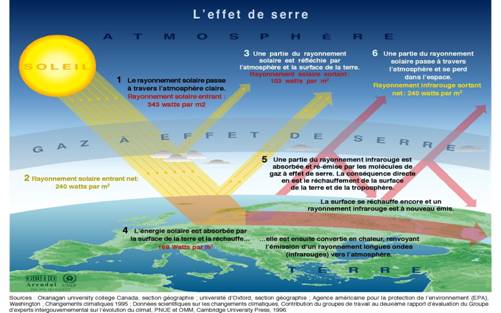

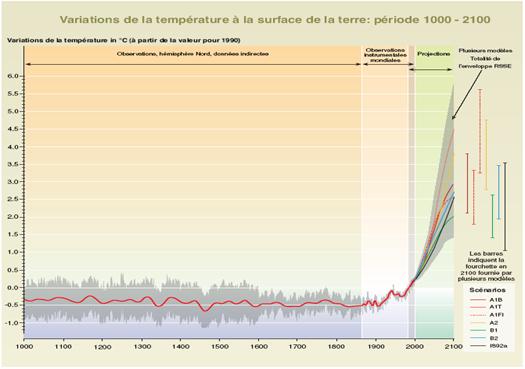

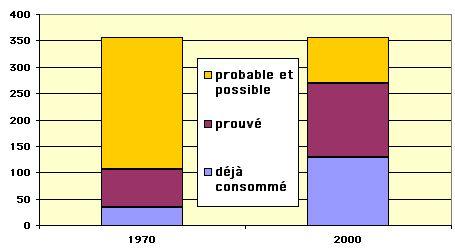

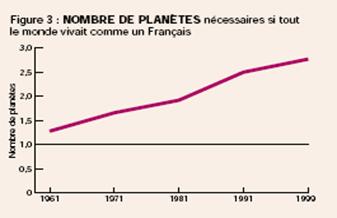

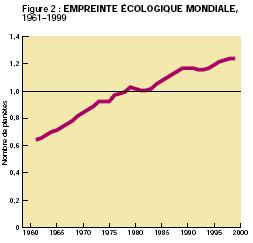

Quand on sait que les transports sont aujourd’hui, entre autres, la première cause d’emission de gazs à effet de serre, et de très loin celle en plus rapide augmentation (+23 % depuis entre 1990 et 2005), ce n’est pas si anodin.

Qui se reconnaît dans la petite voiture ?

Trève de bavardages, du concret !

Bien… la théorie, c’est bien joli, mais la pratique, c’est quand même autre chose. Imaginons donc que, fan de Tonio Lamiche, je souhaite moi aussi parcourir, en un mois, quelques sites européens. On va dire que, partant de Chambéry, je veuille visiter Fontainebleau, puis les Vosges, Magic Wood, le Tessin, et enfin Mescia, et retour à Chambéry, soit un trajet d’environ 2600 km.

Nous allons étudier différentes options, en examinant les paramètres suivants :

• les coûts de location / transport

• les coûts de carburant / autoroute

• les temps de conduite, car il s’agit d’un temps d’une activité plutôt peu intelligente, et où le risque de mortalité est plutôt élevé.

• Les emissions de CO2

Je peux choisir l’option Camping Car, et avoir un bilan de ce genre :

• coût de location : environ 3000 €

• coût de pétrole + autoroute : environ 250 € + 100 €

• temps de conduite : environ 30 heures

• emissions de CO2 : environ 650 kg

Notons qu’avec un tarif pareil, j’ai intérêt à avoir le slip bien accroché quand je vais discuter avec mes sponsors…

Prenons une autre option, par exemple le train + location de voiture. Le bilan devient alors :

• coût de train (plein tarif) : environ 400 €

• coût de location de voiture : environ 350 €

• coût en essence : environ 80 €

• temps de conduite : 6 h

• emissions de CO2 : 240 kg

un peu plus extrême, la version vélo + train (cf. la chronique sur Bleau à vélo) :

• coût de train : environ 500 €

• emissions de CO2 : 150 kg

Notons que les options train font apparaître des emissions de CO2 faibles car la France est un pays nucléarisé, ce qui est un autre problème, qu’on discutera une autre fois…

Il faut bien noter que, dans tous ces cas,le service rendu est similaire : on fait autant d’escalade aux mêmes endroits dans le même temps. Ce qui se passe entre les séquences de grimpe est, là foncièrement différent (comme par exemple, squatter en gare de Bâle entre 5 et 7 heures du matin).

Et ailleurs dans le monde ?

Le bilan ci-dessus permet de voir que, si vous avez la foi, la solution train + vélo permet des économies conséquentes sur tous les plans. Mais après tout, le simple fait de passer sur une solutions train + location apporte déjà des avantages certains.Bref, tant que vous pouvez mettre du train quelque part, c’est du benef.

Maintenant, tout le monde n’est pas aussi bien loti que nous avec notre réseau ferré. Les Etats-Unis, par exemple, pays typique du RoadTrip, n’offre pas beaucoup d’alternatives à celui qui souhaite se promener de secteur en secteur. Et si par chance il existe un train, l’expérience s’apparente à un Barcelone-Stockholm en métro…

Prenons un exemple… moi. J’ai fait par deux fois, dans ma jeunesse, un trip de Denver à Hueco Tanks. Alternatives possibles : camping car, ou avion + location, pour des bilans foncièrement équivalents (avion et bagnole, même combat !).

Du musette au Texas, voilà du trip culturel…

Bon, l’option Camping Car a permis de voir d’autres sites sur la route. Mais ce qui me frappe aujourd’hui, c’est le manque d’alternatives, et également le coût environnemental. Les emissions CO2, dans les deux cas, ont été proches de 800 kg. Maintenant que je sais que, pour être durable, chacun a droit à un « crédit » de 2 tonnes / personne / an, ça me fait froid dans le dos. J’ai ainsi cramé un bon quart de mon quota en 10 jours… Mon ignorance de l’époque est-elle une excuse ? A chacun de voir. C’est en tout cas plus confortable quand on ne sait pas… Ce qui est sûr, c’est qu’un choix éclairé aurait impliqué que je pèse l’intérêt des 10 blocs (même très jolis) que j’ai fait en rapport avec le coût induit.

Qu’en conclure ?

Ce qu’on peut en conclure, c’est que même si la solution choisie a un rôle certain, finalement, ce qui coûte, c’est le fait même de faire un trip, le fait même d’accumuler des kilomètres entre des sites, en utilisant le plus souvent un moteur à explosion. Comme on l’a vu, 3000 km et bing, on a cramé un quart de nos « droits à polluer » pour l’année. Ca nous coûte plus ou moins cher à nous, ce qui est sûr, c’est que ca coûte cher au monde !

Les râleux vont me dire : « Des coûts, des coûts… tu nous emmerde, c’est pas 3 petites tonnes de CO2 qui vont faire du mal ». Je peux toujours vous renvoyer à la chronique précédente concernant l’effet de serre, mais je peux aussi ajouter deux choses :

• la tonne de CO2 a aujourd’hui un cours, établi sur une bourse, en rapport avec les engagements de Kyoto. A l’ouverture du marché, il y a quelques années, la tonne valait 7€. elle en vaut aujourd’hui 27 (2). Si vous voulez être clean, vous devez donc à la société, pour vos 3 tonnes supplémentaires 3*27 =81 €. Vous pouvez les payer au GERES, ici…http://www.co2solidaire.org

• La majorité d’entre nous trouvons que Georges Doubleiou est un connard de refuser de signer les accords de Kyoto, qui demandent à l’Europe de réduire ses emissions de 5% par rapport à 1990 en 2012. Question : en ce qui me concerne, moi-même personnellement, aujourd’hui, de combien ais-je diminué mes emissions ? Rappelons que les contributions les plus importantes sont aujourd’hui celles des transports (+23%), et des bâtiments (+5%), et ça, c’est pas des instutions, c’est une somme de comportements individuels. Alors, comment me situe-je par rapport à Doubleiou ? Depuis 90, me suis-je comporté mieux que lui ? Suis-je en droit de donner des leçons ? En ce qui me concerne, moi, Rascal, j’ai découvert récemment que je passais tout juste. Moi qui pensais avoir un comportement modèle, je coup est rude !

La question est evidemment très large, tant notre activité escaladistique est aujourd’hui dépendante du pétrole. Il me semble néanmoins qu’en tant que citoyen informé, on se doit d’estimer à sa juste valeur le poids que représente un trip. De la même manière, il me semble que, lorsque des solutions moins coûteuses (au sens large) et d’une efficacité similaire existent, il n’est pas plus bête de les étudier avec sérieux et impartialité, même si aujourd’hui, les habitudes et les traditions ne vont pas dans ce sens. Quitte à finir par se dire que les sites proches de chez nous ne sont finalement pas si mal, ou à « économiser ses quotas de CO2 » en temps normal (comme on économise nos sous), pour pouvoir les utiliser lorsqu’on veut partir .

Malgré les apparences, ceci est un RocTrip !

(1) Retenons en particulier l’inoubliable « Ces choses dehors, elles sont laides, elles sont sales et elles puent, mais moi, elle me font pas peur ».

(2) Il y a une paire de semaine, le cours s’est effondré, pour diverses raisons tenant pour la plupart aux mécanismes boursiers mis en jeu… Vous trouvez ça logique, vous, que l’équilibre du climat vaille deux fois moins cher aujourd’hui qu’en mars ?

(3) Pour ceux qui souhaitent savoir où ils en sont, vous trouverez ici (http://www.defipourlaterre.org/jemengage/climact/ ) un calculateur de vos emissions actuelles… Vous pourrez vous comparer à Doubeliou !!